张纯如个人资料简介(36岁的张纯如,为何走上悲情之路?)

北京晚报·五色土 | 作者 张 威

2004年11月9日,美国华裔作家、《南京大屠杀》一书作者张纯如在加州圣何塞附近的一辆车中自杀,年仅36岁。

此消息在美国媒体中引起轩然大波。一个《纽约时报》畅销书榜单前十名的女作家,一个正在上升的“明日之星”突然选择自尽,令人困惑不已。

1996年,28岁的张纯如的处女作《钱学森传》问世,时隔一年后,《南京大屠杀》(The Rape of Nanking)出版。她在35岁时又推出了力作《美国华裔史录》,这三本专著的成功为张纯如带来了巨大的声誉,并使她一跃而成为《纽约时报》榜单中最年轻的畅销书作者。她的瞬间陨落引起了种种猜疑。张的家人向公众解释说,纯如之死是因抑郁症导致的精神崩溃。

在近代新闻史中,独立新闻人占据着瞩目的地位。二十世纪上半叶的美国来华记者,声名昭著者几乎都是独立新闻人,比如斯诺、斯特朗、史沫特莱、项美丽、海明威、葛尔虹等。不过,在光环的背后,他们都经历了鲜为人知的磨难。独立新闻人没有羁绊亦无生活保障,机遇和风险始终并存,这种状态既有助于打造事业的辉煌,也会面临诸多未知的困难。尽管独立新闻人以超常的抵抗力面对危机,也多能化险为夷,但在危机中泯灭者并非少数,比如前面提到的海明威和葛尔虹。

在二十一世纪之初的美国新闻界,张纯如是颇有声誉的自由撰稿人,她在追求理想的路程中,由于无法应对危机而放弃了生命。张纯如之路具有一定的典型性。

在张纯如的死因方面,很多研究文献大都沿袭了传统观点——长期研究恐怖题材造成对人性的绝望,工作压力和日本右翼势力的威胁导致了她的自杀。

毫无疑问,这些说法都有一定根据,但随着近年来新信息的出现,张纯如之死更深入更细致的原因逐渐浮出水面。

公众在张纯如纪念馆内参观 摄影:新华社记者 李响

《钱学森传》另辟蹊径

张纯如生于文化世家,其祖父张廼藩(1905-1998)曾任蒋介石侍从室处长,后移民美国。张的外祖父张铁君是民国报界极负盛名的报人,曾担任《中华日报》的总主笔。张纯如的父母分别是哈佛大学和普林斯顿大学学子,毕业后双双在伊利诺大学任教。

张纯如就读伊利诺大学初期,由于家庭熏陶,选择了计算机作为专业。后来她开始对文学创作感兴趣,曾积极向校刊《伊利诺人报》投稿,并成为该刊主笔之一。大学三年级时,张纯如果断地转专业到新闻系,她说:“学新闻不仅可以让我有机会写作,还能与各种有趣的人打交道,从而丰富人生阅历”。张的丈夫布瑞特(Brett)回忆道:“她每天脑子里转悠的就是怎样才能获取普利策新闻奖。”在《伊利诺人报》工作时,她发表了三篇关于艾滋病的报道,反响很大。张纯如曾这样描述她初入新闻领域时的兴奋:“我的文字变成正式出版物了!我顿时沸腾起来……尽管我后来为《纽约时报》这样的大报写过许多稿件,但首次看到自己的名字出现在《伊利诺人报》上的那种兴奋劲儿却是难忘的。”

在新闻系学习期间,张纯如曾任《芝加哥论坛报》的校园记者,她的稿件经常出现在报纸上。骄人的业绩使她获得了美国杂志编辑协会的资助,前往《纽约时报》《新闻周刊》《读者文摘》等大媒体实习。1989年,张纯如到美联社芝加哥分社实习。她采写的有关诺贝尔物理学奖得主约翰·巴丁的文章为多家报刊转载。约翰·巴丁称赞她能深入浅出地解释深奥的科学原理。

本科实习结束后,由于与编辑发生冲突,张纯如未能成为新闻记者,她一向认为自己不是随波逐流之人。她不愿意丧失自己的独立性,最终离开了报界,选择以独立撰稿人的方式实现新闻理想。1990年,她考入约翰·霍普金斯大学语言写作硕士课程班深造,导师发现了她的写作才能,将她推荐给哈珀柯林斯出版社的编辑苏珊·拉宾娜。苏珊提议她撰写中国科学家钱学森,张纯如便将全部精力灌注在这本书中,“每周工作50到100小时,一醒来就工作,直到睡觉才停止”。

钱永刚 摄影:胡铁湘

由于钱学森拒绝立传,并婉谢了采访要求,张纯如便采用迂回政策,在加州找到了钱学森的儿子钱永刚,获得了大量一手资料,包括珍贵的录音。1993年5月,张纯如前往中国,探访了钱学森的故乡和工作场所。返回美国后,她又采访了钱当年在加州理工学院时的同事,搜集了钱的老师冯·卡门等人对钱的回忆,并在书中将风洞理论、漩涡理论等艰深的物理学做了生动的解释。

评论家雷雨评价《钱学森传》:“张纯如笔下的钱学森,已不再是我们以往知道的那种刻板印象,他是立体而个性鲜明的。”张纯如清晰典雅的文笔和冷静的观察,使读者能迅速悟到书的主旨:这是一个需要令人羞愧而又亟须反省的故事,一个追求在和平环境中工作的科学家两次陷入世界政治斗争的漩涡中不能自拔的故事。这个故事使人们质疑并批判美国政府的麦卡锡主义。

《钱学森传》在美国主流报纸上得到了积极的反响,《华盛顿邮报》等报刊纷纷发表了书评。一年后,她的《南京大屠杀》问世,使她声名鹊起。

采访上百位幸存者

写作《南京大屠杀》,有家庭因素,张纯如的祖父曾在南京蒙难。长辈的心酸往事给她留下了深刻的印象,她在讲述写作动机时说:

在我们学校的图书馆里,在市政公共图书馆里,在我的世界历史教材里,什么都找不到。更糟糕的是,我的老师们居然对此一无所知。这件事在我的记忆中作为一个问号存在了许多年,直到1994年我在图片展上看到相关的照片。那些照片之恐怖激发了我写这本书的念头。

张纯如(右2)采访南京大屠杀的幸存者(左2)

1995年,张纯如再次访华,到达南京后,她坚持在酷热的夏天里走访了上百位幸存者,陪同她采访的杨夏鸣教授回忆道:

她的中文水平一般,我要逐字逐句地给她翻译,她很认真,更十分严谨,常常用英文材料和中文资料核对事实。她常常会打破砂锅问到底,有时真觉得她有些偏执,但事实上,她是一个责任感很强的人……张纯如想知道的问题非常多,也非常具体,诸如浩劫发生的当时,南京老百姓怎么生活,怎么吃饭,不一而足。

张纯如在南京大屠杀纪念馆前

张纯如在采访写作《南京大屠杀》中,将自己视为历史的抢救者,她曾梦想成为一名调查记者,驰骋于社会,以笔锋揭穿高层的腐败;她也梦想有朝一日前往海外当一名驻外记者,因为世上无一事能像报道战争那样令她倍感光荣和兴趣盎然。有意思的是,在研究了六年的南京大屠杀之后,她虽然最后报道了战争,但却不是以记者的身份而是以历史学家的角色去阐述的,她说:

“我一头扎进档案中去翻阅故纸堆以代替身临战场去躲避枪林弹雨。即使如此,这个南京大屠杀的课题依然让我感到身心交瘁,因为需要如此之多的细致调查与大量研究。”

在研究南京大屠杀时,张纯如发现了德国南京代表拉贝的资讯,审视了尘封多年的档案。在处理南京浩劫这段伤痛时,能够穿透这些历史记忆,在学术著作的冷静和不时激起的强烈情感冲动之间,取得平衡。

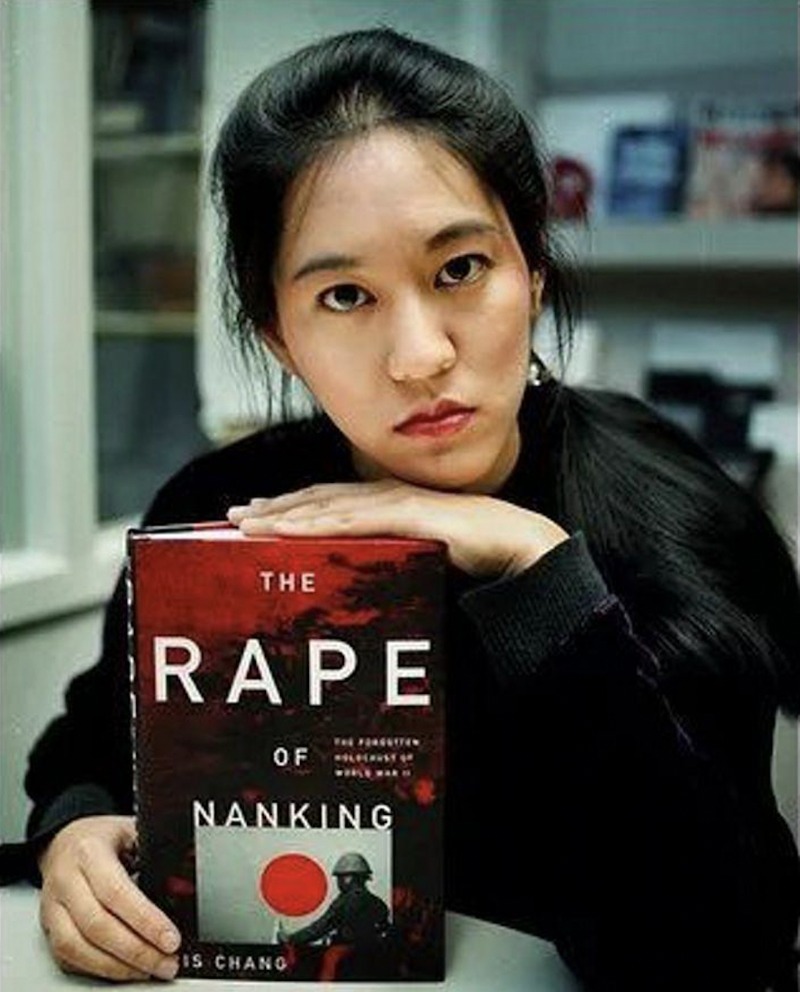

张纯如与《南京大屠杀》

1997年12月,《南京大屠杀》一书在美国上市,一个月后,这本书荣登《纽约时报》10大畅销书榜首,好评如潮,张纯如成了公众焦点。白宫专门购入此书,将其作为总统的参考读物。从崭露头角到一举成名,她仅仅用了两年时间。1998年春天,她受邀前往美国各地发表演讲。此后,她被卷入了大量的社会交际活动中。

遭到日本右翼威胁

《南京大屠杀》一书的成功,使年仅30岁的张纯如令人瞩目。2003年,她的第三部著作《美国华裔史录》问世,她再次成为读者的焦点。第二年,张纯如应邀走遍了全美21座城市,发表了几十次演讲,可以说是红极一时。然而,就在张纯如的创作力达到巅峰之时,她却结束了自己的生命。

张纯如在报告会上讲述南京大屠杀

事发10年之后,张纯如的母亲张盈盈、好友梁伯华和鲍拉·卡曼等陆续写了关于张纯如的回忆录。他们都提到张纯如是患上抑郁症而自杀的。他们认为,张之所以罹患抑郁症,有三个原因,首当其冲的便是工作压力。

在张纯如去世之前,她的著作《美国华裔史录》刚刚出版,随后,她又马不停蹄地投身另一题材的采访,那是有关“二战”时期美军巴丹行军的惨烈故事。与此同时,张纯如应邀前往美国众多城市发表演讲。在签售会中,张纯如不停地与读者互动,用餐时间被不断延后,在一次长达6个小时的签售会中,张纯如不停地签名以致险些晕倒。张纯如曾对母亲说,她的生活变成了机场——演讲厅——旅馆——机场的循环模式,感到筋疲力尽。另一方面,由于《南京大屠杀》的成功,张纯如在许多“二战”受害者心中变成了正义的化身,他们纷纷在图书签售会上向张纯如讲述他们曾经受过的苦难,无形的悲伤笼罩着她的身心,正如张盈盈所说的:“在听了这些故事后,她觉得自己的精神和情绪都已耗空。”

1998年3月15日,张纯如在华盛顿纪念犹太人大屠杀博物馆介绍新书《南京大屠杀》后,为读者签名,并和读者交流。 新华社发(刘宇 摄影)

显然,写作题材的恐怖对她的精神杀伤力巨大。在研究《南京大屠杀》的过程中,她常常将日军暴行的图片贴在房间的墙上,以在写作中再现真实场景。1996年她前往南京调研时,“坚持带病工作,每天要工作10个小时,她要接触大量日军的暴行录,面对砍头、火焚、活埋、挖心、分尸等惨状,她精神上难以承受,受到很大创伤,常失眠和忧郁”。

张纯如生命中研究的最后一个题材是巴丹行军,这也是“二战”历史上的一次惨祸。在巴丹行军中,大约78000名美国降兵被押解到100公里以外的战俘营,一路上无食无水,战俘被日军刺死、枪毙,历经磨难。张纯如采访了很多参加巴丹行军的老兵,沉重的记忆让她精神恍惚,鲍拉回忆道:“纯如告诉我她处在压迫性的焦虑与恐惧中,当她在研究巴丹死亡行军时,她发现自己无法直视如此复杂、充满矛盾的人性。”

高强度的工作和巨大的精神压力,令张纯如崩溃,她患上了抑郁症。

张纯如患上抑郁症的另一个原因是来自日本右翼势力的威胁。在《南京大屠杀》出版后,日本右翼势力栖息的政界、学界、文化界对她发起了“围剿”。在华盛顿特区的一次新闻发布会上,时任日本驻美大使齐藤邦彦对《南京大屠杀》大加挞伐,他声称书中“包含了极不准确的描述和一面之词”。中国驻美大使馆为此发表了公告,批判齐藤邦彦不负责的言论。张纯如的书迅速成为一场中日外交对战,日本右翼分子指责中国政府是张纯如的“幕后推手”。1998年12月,美国公共广播公司主持人吉姆·莱勒邀请张纯如与齐藤邦彦就南京大屠杀的事实在电视上进行了公开辩论,在辩论中齐藤邦彦对南京大屠杀百般狡辩,而张纯如则反驳说:“日本需要诚实地承认其暴行。书面道歉以及对受害者的赔偿是必须的,日本教科书应写进有关日本战争侵略的内容。”

《南京大屠杀》出版后,出版商试图在《新闻周刊》上刊载书摘,该刊的大多数广告商客户为佳能、铃木、日立、丰田等日本大公司,为了避免得罪广告商,《新闻周刊》延迟刊登书摘,并将书摘挪到了不显眼的第三页。《南京大屠杀》原计划在日本发行,然而翻译此书的教授却收到了死亡威胁通知。于是,出版方责成作者删除书中的敏感内容,遭到拒绝。1999年1月,右翼分子袭击了东京的一家出版社,因为这个出版社曾出版了有关南京大屠杀的回忆录。出版方最终取消了《南京大屠杀》日文版的出书计划。突如其来的毁约事件给张纯如带来了沉重的打击。

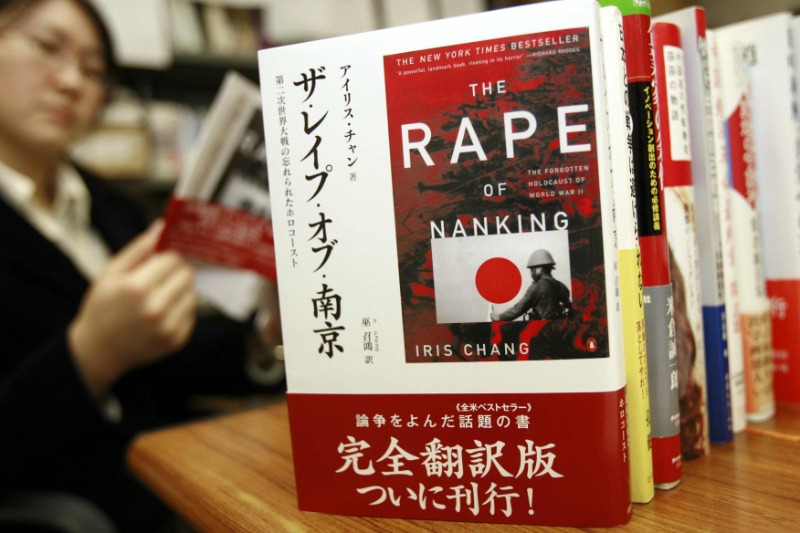

张纯如遗作(日文版《南京大屠杀》) 新华社

日本右翼分子还多次对张纯如发出死亡威胁。据她母亲说,纯如总能收到一些恶意来信,其中一封还装有两颗子弹。

日本右翼分子的围攻使张纯如精神极度紧张,2004年8月13日深夜达到了总爆发,据她母亲回忆,大约凌晨两点时,纯如来电说,怀疑房间里装了窃听器。

疑神疑鬼,对周边环境及其敏感和不信任的各种表现,让医院最终确定张纯如患上了抑郁症,并让她服用了大量的镇静剂,该药有极大的副作用,使人头痛且视线模糊。

灯光熄灭的幕后

在张纯如去世后的十年中,对其死因的解释大体基于上述两种说法,即工作压力和日本右翼势力的威胁。近年来,随着更多的信息被披露出来,使得人们能深入了解张纯如的内心世界,她的苦闷可能是多方面的。

在张纯如自杀前六天,即2004年11月3日,鲍拉·卡曼接到了张纯如打来的电话,在电话中,鲍拉察觉到了张纯如有些异乎寻常,鲍拉描述道:

尽管纯如告诉我她处在疾病的困扰中,但是她却无法讲清自己的问题是什么,这种状态就是我所理解的因为“外部”力量所造成的某种抑郁症的征兆,这种状况不会是因为“内部”自身原因所造成的,我询问她其他人对她这种抑郁症成因有什么看法时,她欲言而止后又说道:“他们都认为这是因为我自身内部的原因所造成的。”

在电话里,张纯如强调了所患抑郁症并非内部原因,而是强加在她身上的外部原因所造成的,然而,这些外部原因到底是什么,她却没有回答。除了工作压力和日本右翼势力的威胁,我们还可以从张纯如的经济状况和婚后家庭所带给她的影响上发现蛛丝马迹。

首先,张纯如的经济来源主要是两方面:研究课题经费以及出书后的版税,这两项收入既少又不稳定。1991年走出家门后,在经济压力之下,她开始积极寻找经济来源,但总是入不敷出。张盈盈回忆说:

她当时要一边养活自己,一边还要应付写书的各项开销。她拿到的预付稿酬和小额研究经费无法满足两者兼顾的要求,他们夫妇俩只能靠着布瑞特的奖学金过日子。这使纯如必须兼职工作。她的日子很窘迫,直到那之前,我们对她的财务状况都不太清楚。她或许还打过保票,结婚后可以养活布瑞特。但事实上,那时候她连自己都养活不了。

在写作《南京大屠杀》时,张纯如依靠柯林斯出版社预付的6万美元稿酬和美国科学基金会的帮助度日,捉襟见肘,以至她不得不与编辑苏珊·拉宾娜在报酬上讨价还价。那时,她已窘迫到买不起一台打印机。张母说:“纯如的打印机早已年久失修。字母a和o看起来完全是黑黑的一团。此外,页边的墨迹颜色极深,我们几乎无法阅读。纯如需要买台新打印机了。但她没有时间,或许也没钱——对一个承受着时间和财务状况双重压力的独立作家来说,日子并不好过。”

《南京大屠杀》一书的热销使张纯如在经济上平稳了一段时期,但她仍然忧心忡忡,她对朋友戴尔说,她为自己即将破产而担忧,想搬到没有营业税的内华达州去。

张纯如一直处在资金短缺的状况中,从未有过足够的资金来保障她的写作。张纯如的丈夫布瑞特说,纯如的职业写作生涯都是赔本生意,而对金钱的担忧是作家群体的共同特征。当银行家们聚在一起时,他们谈论文学,当作家们坐在一起时,他们谈的是金钱。独立作家很难成为百万富翁,多数人在温饱线上挣扎。

经济上的拮据还可以从张纯如的多次搬家中发现端倪。她婚后经常变换租房地点,张纯如母亲的回忆录记载了女儿女婿的迁居情况,他们在1996年到2000年,共搬了四次家。

漂泊不定的租房生活延续到张纯如婚后的第十一年,即2002年,此时,夫妻俩终于买下了一栋旧房。

如何在母亲、妻子与作家之间找到平衡,这也是张纯如苦苦追求而不得的。在几个角色之间的转换上,她始终处于被动。在职业生涯开始之初,她就对未来产生了困惑。她从来不戴婚戒,也不希望任何外部因素干扰自己的前进方向;她害怕孩子会成为前进中的拖油瓶,阻碍她的事业,她甚至对于女性的生物钟也采取了抗拒与排斥,她认为,女性性别限制住了她,这种限制不是从智力上影响,而是从身体上将她牢牢地拴住了。她对友人说:

我有我的工作和自由,是的,我想过要一个孩子。但是,鲍拉,你知道的,我在芝加哥演讲的时候曾经提到过,我可能会在十年之后再去考虑这个事情,因为我想等我完成一切以后再去想生孩子的事情。

在张纯如的生命中,事业始终占据着第一位,她不希望家庭负担耽误了事业的步伐。在完成《南京大屠杀》后的第五年,正当她不可避免地准备生儿育女时,一个消息又使她大受打击:她和布瑞特的免疫系统互相排斥,如果生育就要接受免疫治疗,要么就雇佣代孕母亲。这一度使她感到彷徨无助。

她最终不得不选择了代孕的方式,这个信息推翻了关于张纯如因患上产后抑郁症而精神消沉的说法,从侧面反映出张纯如的另一精神压力。儿子克里斯托弗的出世曾让张纯如感到幸福,但是困扰随之而来,她发现自己在职业与母亲之间难以找到平衡。

张纯如和她的儿子克里斯托弗

克里斯托弗诞生不久,张纯如立刻投入到工作中。在一次巡回签售后回到家时,她发现儿子已经学会了走路,这让她充满了内疚,她觉得自己应更多地照顾儿子。克里斯托弗三岁时患上了自闭症,这令本来就已脆弱的张纯如雪上加霜,在自杀的前五天,她在给好友鲍拉的电话里道出内心的苦闷和抑郁,鲍拉回忆道,张纯如不断在电话中重复说,“我对我儿子犯了极其严重的错误。”鲍拉说,当时她被纯如弄得晕头转向,不知所措。一会儿,纯如变得突然安静了,就像是着了魔一样。她的声音变得微弱起来,就像一个小孩子一样充满渴望地轻轻说:“鲍拉,你渴望灯光熄灭么?”

在去世之前,张纯如在与鲍拉的通话中透露了自己的精神坍塌,儿子的自闭症已成为她心中的梦魇,而她感到自己未尽到做母亲的责任。这一点也得到了张纯如母亲的证实,她说,“像其他职业母亲一样,纯如为没能花更多时间与克里斯托弗相处而深感内疚。”

张纯如的父亲、母亲、弟弟凝望张纯如的铜像,张纯如的铜像安放于南京大屠杀遇难同胞纪念馆内 新华社

显然,持续的经济压力、难以平衡的事业危机与家庭因素,也是张纯如患上抑郁症的原因。这些因素由于亲友的回忆渐渐地进入了人们的视野,与造成张纯如英年早逝的其他因素放在一起检视,可以凸显她去世的复杂成因。

(作者:张威)